これまでは、ひたすら距離を重視して練習してきました。(とはいえ、月間100km程度ですが。)

しかし、自分のランニング能力がどの程度なのか、客観的に知りたいと思いました。

現在の実力を定量的に把握し、改善すべきポイントを見つけた上で練習に取り組んだほうが、より効率的だと考えています。

自分のランニング能力を知った上で対策を練る

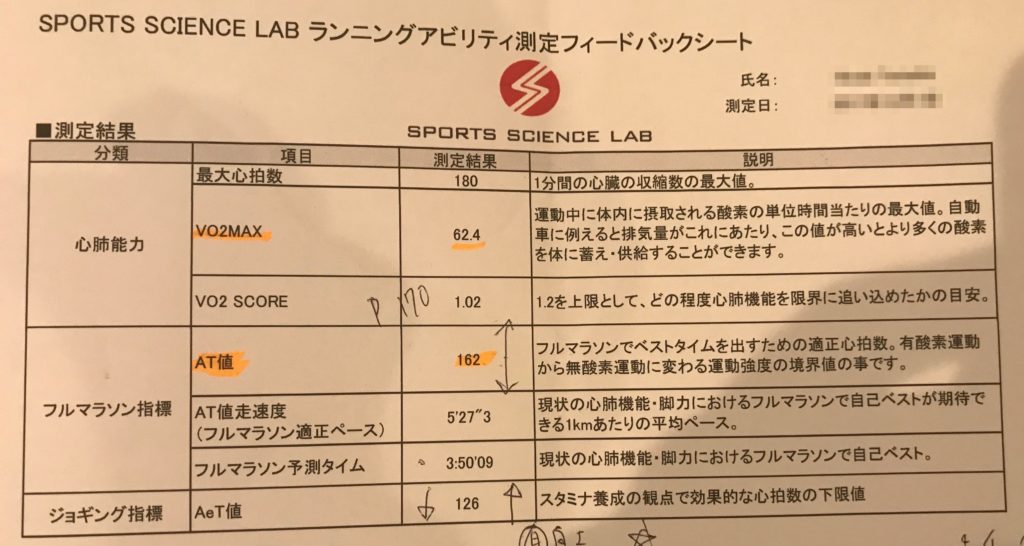

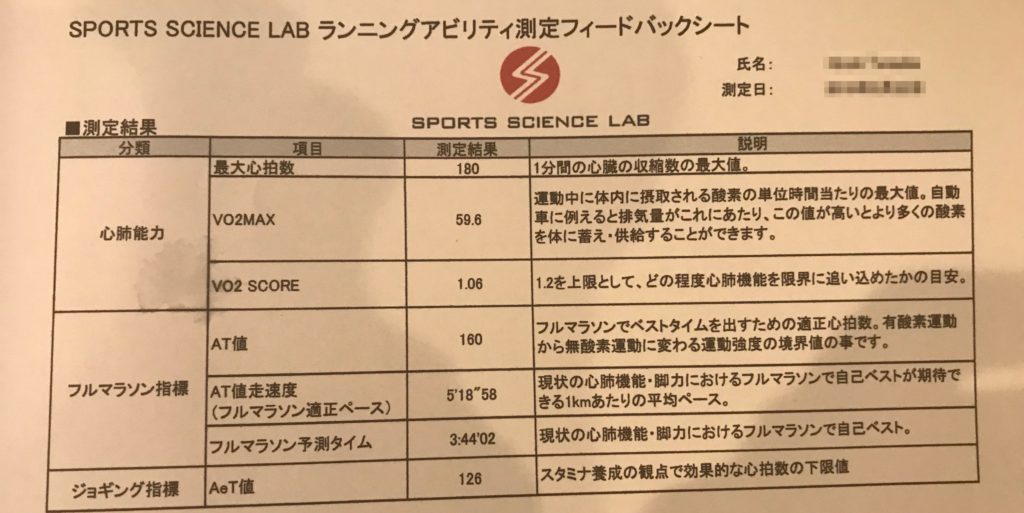

参考までに、私の測定結果をご紹介します。

最大心拍数、VO2MAX、VO2 SCORE、AT値などの意味については、後ほど説明します。

ランニングアビリティの測定結果

東京 原宿にあるSPORTS SCIENCE LABさんで測定できます。ただし、少し料金が高いため、頻繁に受けられないのが悩ましいところです。

全国にもいくつか測定施設があるようなので、興味がある方は Google で検索してみるのもおすすめです。一度体験してみる価値はあると思います。

測定では、防毒マスクのような専用マスクを装着し、トレッドミル上で 一定間隔ごとに速度を上げながら、どこまで走り続けられるか をチェックします。その間に 酸素の吸引量や心拍数を測定 する仕組みです。

限界まで走る必要があるので、かなりキツイですが、得られるデータは貴重です…。それにしても、自分の走り方はまだまだ課題が多いですね…。

ランニングアビリティ測定の意味とは?

測定した項目の中から、主要なものを抜粋して紹介します。

最大心拍数

心拍数の最大値。この値まで心拍を上げて走ることができます。

「人間の生涯における心拍数の合計は決まっており、激しい運動をする人は寿命が短くなる」という都市伝説がありますが、本当なのでしょうか?

VO2MAX

「身体が取り込むことのできる最大の酸素量」 を示す値で、体重1kgあたり 1分間に取り込める最大の酸素量を表します。単位は ml/kg/min。

体内では、糖質や脂質を ミトコンドリア という細胞小器官で酸素を使って分解し、エネルギーを得ています。そのため、持久力の指標 として重要視されます。

特にマラソンやトレイルランのように、長時間エネルギーを供給し続ける運動では、体内に多くの酸素を取り込める能力が大切になります。

アマチュアでは VO2MAX が 60 前後あれば良いほうだと言われています。

ちなみに、プロトレイルランナーの 上田瑠偉さんのVO2MAXは93だそうです…。どおりでバーティカルレース(急斜面を一気に駆け上がるレース)を驚異的なスピードで登れるわけですね。すごい!

AT値(無酸素性作業閾値)

AT値(Anaerobic Threshold) とは、身体に酸素を取り込みにくくなる心拍数のライン を指します。

この心拍数までは 有酸素運動がメイン で、脂質と糖質をおよそ半々に使ってエネルギーを供給します。しかし、この値を超えると 無酸素運動がメイン となり、糖質のみをエネルギーとして使用するようになります。

体内の糖質量には限りがあるため、AT値を超える激しい運動を続けるには、常に糖質を補給し続ける必要があります。一方で、体内の脂質量は糖質の約35倍もあり、脂質をうまく活用できる身体のほうが、補給なしで長時間走り続けることができます。

特にトレイルランでは、走行中に胃が激しく揺さぶられるため、胃の調子が悪くなりやすく、糖質の補給が難しくなる ことがあります。そのため、AT値を上げ、できる限り脂質をエネルギーとして使い続けられるようにすることが重要 です。

さらに注意したいのは、トレイルランニングのレースは8月の真夏こそ少ないものの、6月・7月・9月には多く開催されるため、気温が高い中で走る機会が多い という点です。

気温が高いと、それほど激しい運動をしていなくても心拍数が上がりやすく、AT値を超えやすくなります。その結果、糖質不足に陥り、ハンガーノック(極度のエネルギー不足による脱力状態)になりやすくなる ため、注意が必要です。

VO2 SCORE

トレッドミルで速度を上げていき、「限界だ」と感じたタイミングで手を挙げることで測定される指標です。この数値が高いほど、自分の限界まで追い込めている ことを示します。

マラソンのゴールで倒れ込む選手がいますが、そういった選手は リミッターを外して走り切ることができ、VO2 SCOREが高い のではないかと思います。

トレイルランニングのレースでも、しんどい場面で諦めずに走り続ける力を示す指標 と言えるかもしれません。

AeT値(有酸素性作業閾値)

AeT値とは、有酸素運動から無酸素運動の要素が含まれ始める心拍数 のことです。

この心拍数以下で走ると、息切れしにくく、疲労も少なく抑えながら走ることができます。

一方で、スタミナをつけたい場合や、脂肪を燃焼させて痩せたい場合は、AeT値よりも高い心拍数で走ることが必要 です。

ランニングアビリティを向上させるために私がやらないといけないこと

測定結果を2枚掲載していますが、2枚目は1年半後に再測定したデータです。ところが、ほとんど数値が変わっていません。その理由は、「追い込んだ練習をしていないから」 とのこと……。

確かに、最大心拍数に達するほどゼェゼェするような練習はしていません。短距離ダッシュ、特に上り坂でのダッシュは、VO2MaxやAT値を向上させるのに効果的 だそうです。苦手ですが、やらなければなりませんね……。

実際、トレイルランニング界のレジェンド鏑木毅さんも、坂道ダッシュを頻繁に取り入れている そうです。これまで私は、AeT値とAT値の間で長く走ることに重点を置いた練習 をしてきました。

ただし、これらの数値が高ければ単純に速く走れるわけではなく、「いかに効率的に走るか(ランニングエコノミー)」が重要 になります。つまり、ランニング能力があっても、それを活かせる身体でなければ意味がないということです。

2枚目の測定結果では、AT値での走速度やフルマラソンの予測タイムが向上 していました。これは、能力自体は変わっていなくても、走り方の効率が向上した ことを示しています。

走り方の改善については、また別の機会にお話しします。

コメント