ロードと比較したトレイルランニングの良さは、自然を味わえることです。

日本のトレイルランニングコースは標高2,000m以下のやや低めの山が多く、森林の中を走ることが一般的です。土や木の香りを感じながら走るのは、とても気持ちがいいものです。

また、スギ、ケヤキ、ヒノキ、カラマツ、モミ、ブナなど、レースの開催地によって木の種類が異なるため、景色が変わるのも魅力です。

日本は世界有数の森林大国で、国土の約7割が森林です。知っていましたか? 森林率はフィンランド、スウェーデンに次いで世界第3位(森林・林業学習館より)。

そんな豊かな森林を維持・管理しているのは誰なのか? 以前から興味を持っていました。そこで、先日、長野県で開催された「林業就業相談会」に参加し、林業の現場を見学してきました。

今回は、いつもとは違う視点で「山」について書いてみます。

林業とは? その必要性は?

林業とは、森林を育て、木材として活用する仕事です。

木を植え、育て、伐採するまでには、さまざまな工程があります。例えば、地ごしらえ、植付け、下刈り、つる切り、除伐、枝打ち、間伐など(緑の雇用サイトより)

人手不足の林業業界、未経験者の受け入れ体制は?

戦後の復興期には木材需要が急増し、大量伐採によって山がはげ山になる事態が発生しました。その反省から、国は未来の環境を守るために植林を推進しました。

その木々が成長し、今まさに伐採の適期を迎えています。しかし、肝心の「切る人」が足りていません。

間伐しないとどうなるのか?

森林が過密になると、木々は十分に成長できなくなります。その結果、以下の問題が発生します。

問題点

- 二酸化酸素を十分に吸収できず、酸素の供給量が現象する(地球温暖化のリスク)

- 林内が暗くなることで森林内の生態系が崩れる

- 雨が降った場合に土砂崩れなど防ぐことが出来ず、自然災害を招く

トレイルランニングをしていると、細い木ばかりが密集したエリアを見たことがありませんか? あれは間伐が適切に行われていない地域なのです。

間伐が必要な人工林が多い

高齢化や新規参入者の減少により、林業に携わる人は減少しています。

*平成20、21年に新規参入者が激増してますが、リーマンショックがあった影響で不景気⇛求人に対して大量の申込者がいたそうです。

林業従事者および新規参入者の推移(信州の山づくりより)

国は平成15年度より、林業の新規就業者対策として「緑の雇用」事業を開始しました。

林業で一人前になるには3~5年かかると言われています。そのため、国が研修や講習を支援し、さらに雇用者を受け入れる事業者にも助成金を支給しています。

平成27年度の国勢調査によると、林業従事者は約4万5千人。そのうち9千人(全体の約2割)が「緑の雇用」を通じて就業したそうですが、それでも人手は足りていません。

林業はビジネスとして儲かるのか?

林業の意義や必要性は十分理解できます。しかし、現実的に考えると、生活のためには収入が必要です。

正直に言うと、林業はビジネスとして大きく儲かりません。

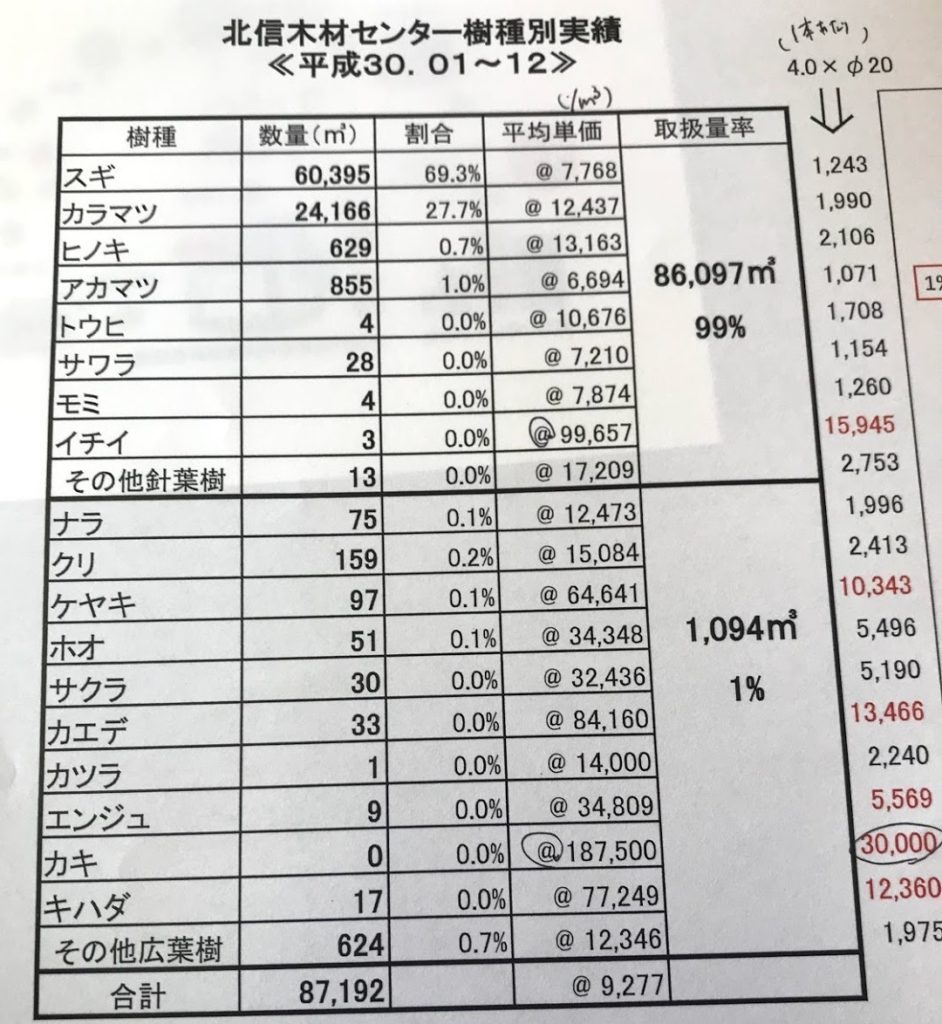

以下は長野県の北信木材センター(木材市場)でいただいた資料です。

各樹種の取扱実績と販売単価が書かれています。右端を見てください(4.0×直径φ20)のところ。木1本あたりの平均単価です。

杉を1本切って、売上がたったの1,243円です。30~40年かけて育てた木が、たったこれだけの値段なのです。

木材市場の樹種別単価

木材価格の推移が林野庁のサイトで確認できます。

1960年から1980年まで右肩上がりに増加していた単価が右肩下がりへ。

原因

- 住宅建築での樹木の需要が大きく減少。

鉄筋でというのはもちろんなんですが、木で建てるにしても、エンドユーザーは「見える部分以外は安い合板(安価な不良木材で作ったもの)で良い」という考えの方が多いそうです。 - 海外からの輸入木材(外材)との価格競争で値が下がる。

聞いた話では戦後の木材不足で輸入に関税がかかっておらず(最初から貿易自由化)、農家と異なり林業は守られていない状態だそうです。

なぜ外材のほうが安いのか?人件費が安いから?否、日本は成長していません。昔ほど他国と比べて人件費が高いわけではなくなりました・・・悲しい。

日本の地形に理由があるそうです。日本の山は急斜面が多く、そこに木が生えています。一方、海外では広大な平地に木が生えています。つまり、彼らは木を容易に切ることができるのです。そして大量に運ぶのも容易です。生産力・運搬力の違いが価格に表れているということです。

このように今の林業は大きく儲けられる構造になっていないのです。

そりゃぁ、林業業界の年収も低くなります・・・。

林業の現場を見てきた

林業の現場:木を切る・集積する

チェンソーを使って木を切るフォレストワーカー

チェンソーで切った木材を集積する。

タワーヤーダ

集材した木材の枝払い、測尺と玉切り(一定の長さで切る)。

自分の腕のように器用に枝を削り、木を何分割かに切断していました。

プロセッサ(造材機)

切った木材は専用のトラックで運搬します。見せてもらった車両はチェコ製で、価格は2,000〜3,000万円。

フォワーダ(積載式集材車両)

高性能な林業機械を導入し、生産性を向上させていますが、それでも海外の平地林業には敵いません。

ただ、森の中で働くのは素敵なことだと感じました。美しい空気を吸いながらの作業は、見学しているだけでも気持ちよかったです。

林業業界は木材を売るだけでない、+αで取り組む事業者も

見学した木材事業者の中には、「電力事業部」を持つ会社もありました。

市場で売れない木材や加工時に出る廃材を活用し、バイオマス発電を行っています。1年間で7,700世帯分の電力を供給できるそうです。

現在、バイオマス発電は固定価格買取制度(FIT制度)により採算が取れていますが、それでも売上の2/3を電力事業が占めているとのこと。林業単体では利益を出しにくいからこそ、こうした事業展開が求められています。

日経新聞の記事「バイオマス発電8割動かず 林業人手不足、燃料輸入頼み」にあるようにうまく発電事業を運営出来ていない事業者がほとんどです。

そんな中、彼らがビジネス出来ているのは既存事業と一気通貫で実施することで材料コストが削減できているからなんだろうなと思いました。

体力のない中小企業で2003年にこれを始めると意思決定出来た経営者は凄いです。

これからの林業業界、生き残るには?

1日の見学ではまだまだ表面的なことしか見えていないと思います。

ただ、確実に言えるのは「林業業界は右肩下がりであり、森林を守る課題が依然ある」ということです。

「緑の雇用」で一時的に雇用者が確保出来たとしても、ビジネス的な旨味の無い業界のままでは年収は低くなり、雇用は維持出来ません。

(勉強不足で間違っていたら申し訳ありませんが)最近流行っている「自伐型林業」、若者を中心に+他の仕事を組み合わせて暮らしている人たちが増えてます。これは林業単体でビジネスが成立できていない・難しいことを証明しているのではないでしょうか。

- 上記に挙げたような+αの事業を見出し、生き残りを図る。

水、ウィスキー作りなども木と美しい自然が必要。+α事業だと考えます。 - お米のように輸入米との差別化を図る。高級材に商機を見出し、高級材ニーズのある中国などへの輸出も検討する。

- 地価の高い平地で育ててもビジネスが成立する「異常なほど成長が早い木」を発明する

←というぐらいのイノベーションがあっても良いと思う。

農業や漁業ではITを活用したスタートアップが増えていますが、林業ではまだその動きが少ないように感じます。

林業で新たなビジネスの可能性を探る。そんなことを考えている、へっぽこトレイルランナーの私です。

コメント